Villa Triste, Patrick Modiano

Villa Triste, Patrick ModianoMon premier Modiano. Cet auteur dont j’entends souvent parler, mais qui n’est, à mes oreilles, qu’un nom. Avec ce roman, il a pris de l’épaisseur. Mais je sais qu’il me reste encore beaucoup à connaître de lui. Car ce roman, écrit alors qu’il avait 28 ans, marque une rupture dans l’œuvre de l’auteur. D’un style aux accents céliniens, il pousse avec ce livre les portes du souvenir, et nous livre un texte aux notes proustiennes. Néanmoins, bien qu’on suggère qu’il ait inventé l’autofiction (Magazine Littéraire n°490, octobre 2009), ce roman ne semble pas autobiographique. Certes, nombre des romans de cet auteur sont centrés sur la quête de l'identité. Et pour ce faire, il tient à retranscrir ses souvenirs avec autant de précison que possible. Certains pages seraient travaillées afin qu'on les pense écrites par un détective.

Ici, il s’agit d’une succession de cartes postales, qui s’enchaînent, telles des diapositives du souvenir de ces vacances exceptionnelles. C’est à peine si le narrateur les commente. Il décrit, et le « je » lyrique tend souvent à s’effacer. Mais à travers ces lieux disparus - Ils ont détruits l’Hôtel de Verdun : ainsi commence le roman -, ravivés par le souvenir, Modiano nous offre à sentir toute l’atmosphère d’une époque. Un été des années 60, dans une petite ville française près de la frontière suisse. Alors que la guerre d’Algérie gronde au loin, le narrateur a trouvé refuge dans cette station balnéaire. Il fuit. Il fuit cette époque qui l’effraie, ce Paris et cette modernité qui l’angoissent. On se croirait alors revenu dans un film des années cinquante. Les diapositives seraient alors encore en noir et blanc.

Ici, il s’agit d’une succession de cartes postales, qui s’enchaînent, telles des diapositives du souvenir de ces vacances exceptionnelles. C’est à peine si le narrateur les commente. Il décrit, et le « je » lyrique tend souvent à s’effacer. Mais à travers ces lieux disparus - Ils ont détruits l’Hôtel de Verdun : ainsi commence le roman -, ravivés par le souvenir, Modiano nous offre à sentir toute l’atmosphère d’une époque. Un été des années 60, dans une petite ville française près de la frontière suisse. Alors que la guerre d’Algérie gronde au loin, le narrateur a trouvé refuge dans cette station balnéaire. Il fuit. Il fuit cette époque qui l’effraie, ce Paris et cette modernité qui l’angoissent. On se croirait alors revenu dans un film des années cinquante. Les diapositives seraient alors encore en noir et blanc.

Bon, et l’histoire dans tout ça ? C’est un roman tout de même !

Et bien non, pas d’histoire. Il ne se passe rien ; ou presque.

Ce narrateur qui a peur, c’est Victor Chmara, le comte Chmara comme il aime qu’on l’appelle. Il aurait des origines nobles, et russes. Enfin c’est ce qu’il prétend ; on n’en sait rien. Alors qu’il passe ses vacances dans cette ville frontalière, où il se sent en sécurité, loin du monde et de l’actualité, il rencontre Yvonne.

Elle était assise dans le hall de l’Hermitage, sur l’un des grands canapés du fond et ne quittait pas des yeux la porte-tambour, comme si elle attendait quelqu’un. J’occupais un fauteuil à deux ou trois mètres d’elle et je la voyais de profil.

Cheveux auburn. Robe de chantoung vert. Et les chaussures à talons aiguilles que les femmes portaient. Blanches.

Un chien était allongé à ses pieds. Il baillait et s’étirait de temps en temps.

Cheveux auburn. Robe de chantoung vert. Et les chaussures à talons aiguilles que les femmes portaient. Blanches.

Un chien était allongé à ses pieds. Il baillait et s’étirait de temps en temps.

Une rencontre. Une histoire d’amour dont on sait peu de choses. Des cartes postales noir et blanc des années cinquante. Une actrice de cinéma avec son dogue allemand. Et la couleur, rendue par les mots. Modiano peint la toile du souvenir, et suggère une ambiance.

Notons également le souci du détail, cette description précise, la fiche d'un détective, la volonté de ne rien omettre, de tout saisir pour que rien n'échappe et que, peut-être, un élément se détache et fasse mouche...

Notons également le souci du détail, cette description précise, la fiche d'un détective, la volonté de ne rien omettre, de tout saisir pour que rien n'échappe et que, peut-être, un élément se détache et fasse mouche...

Son style est puissant, vibrant, profond. Imagé, lumineux, photographique. Jugez vous-même…

Sa peau avait pris une teinte opaline. L’ombre d’une feuille venait tatouer son épaule. Parfois elle s’abattait sur son visage et on eut dit qu’elle portait un loup. L’ombre descendait et lui bâillonnait la bouche. J’aurais voulu que le jour ne se levât jamais, pour rester avec elle recroquevillé au fond de ce silence et de cette lumière d’aquarium.

Cette impression cotonneuse, de tiède abandon, parcourt l’ensemble du roman. Yvonne, ses manières d’actrice, son chien, ont profondément marqué le narrateur. Meinthe aussi, ce soi-disant docteur qui croit être la réincarnation de la Reine Astrid. Rien n’est sûr, tout semble mouvant. De la poudre aux yeux. Il ne reste d’ailleurs plus grand-chose de ces instants de vie loin du monde. Simplement des images, comme ces cartes postales qu’on garde en souvenir des moments heureux, ensolleilés…

Aujourd’hui, quand je pense à elle, c’est cette image qui me revient le plus souvent. Son sourire et ses cheveux roux. Le chien blanc et noir à côté d’elle. La Dodge beige. Et Meinthe que l’on distingue à peine derrière le pare-brise de l’automobile. Et les phares allumés. Et les rayons de soleil.

Une ambiance tiède et languissante, légère, mais toujours teintée d’une certaine amertume, d’une vague tristesse…Voilà qu’enfin, aux trois quarts du roman, elle apparaît vraiment, la VILLA TRISTE.

En effet, elle ne respirait pas la gaieté, cette villa. Non. Pourtant, j’ai d’abord estimé que le qualificatif « triste » lui convenait mal. Et puis, j’ai fini par comprendre que Meinthe avait eu raison si l’on perçoit dans la sonorité du mot « triste » quelque chose de doux et de cristallin. Après avoir franchi le seuil de la villa, on était saisi d’une mélancolie limpide. On entrait dans une zone de calme et de silence. L’air était plus léger. On flottait.

Malgré la douceur de vivre qu’il ressent aux côtés d’Yvonne, Victor sait qu’il n’est qu’en sursit. Yvonne semble l’aimer, comme on aime un gentil compagnon. Un comte, finalement, pour une actrice, c’est comme un dogue allemand. Il n’ose demander sa main…

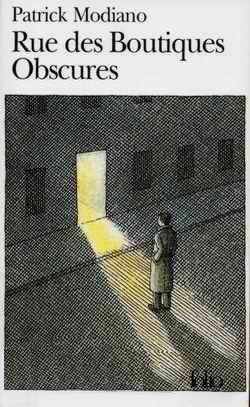

En bref... : Une succession de diapos. Une intrigue ténue. Une zone de calme et de silence. En ouvrant les pages de ce roman, on pénètre dans une villa triste… Mais une villa, n’est-ce pas charmant ? N’est-ce pas dépaysant ? C’est en tout cas ce que je pense de ce roman, qui me laissait sceptique au début, mais que j’ai adoré, savouré, assise au creux d’ un lourd et moelleux fauteuil, fleurant bon le temps passé. Un fauteuil comme celui de la couverture.

La (re ?)création brillamment réussie d’une atmosphère aux charmes surannés. Un livre que je conseille vivement, en admiratrice du style, de Proust et du thème du souvenir. Il me tarde de lire La place de l'étoile, que je sais être un des grands romans de Modiano.

A la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant de mots railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse perdue.

A la moitié du chemin de la vraie vie, nous étions environnés d’une sombre mélancolie, qu’ont exprimée tant de mots railleurs et tristes, dans le café de la jeunesse perdue. Une jeunesse, Patrick Modiano

Une jeunesse, Patrick Modiano Les particules élémentaires

Les particules élémentaires Rue des Boutiques Obscures, Patrick Modiano

Rue des Boutiques Obscures, Patrick Modiano